“揿(qìn)针”,揿(qìn),意为“按下”,属于中医外治法的一种。是以皮部及腧穴理论为指导,将特制小型揿针针具刺入皮下,并以脱敏胶布将其固定于皮内或皮下,通过温和而持久的腧穴刺激从而达到行卫气、通经络,激发正气,防治疾病的目的,其归属于临床皮内针的范畴,因形似揿钉(即图钉),又称揿钉型皮内针。

传统揿针(圆圈结构):皮肤表面的接触点小,易造成局部压迫损害;易脱落;传统揿针针尖较粗,刺入时会有痛感。

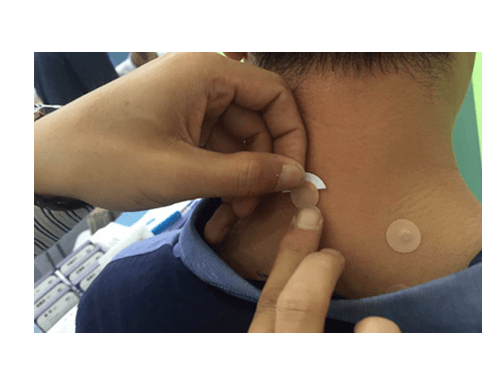

现我院使用的揿针已经是改良后的,使用松叶状针尖,达到无痛效果,创新针体结构,不会造成局部压迫损害,不易脱落;采用特殊胶布,无致敏性,且透气、舒适、防水、美观。

历史源流

皮内针疗法又称为“埋针法”,其特点是针刺入人体部位比较表浅,并且可以长时间刺激腧穴,是古代浅刺法和针刺留针的发展。皮内针疗法是由《灵枢·官针》中所记载的“浅刺、浮刺”针法发展而来;《素问·皮部论》曰:“故百病之始生也,必先于皮毛。”其奠基于《内经》、发展于魏晋唐宋、成熟于元明、新生于中华。

治疗原理

在中医经络学说中,皮部是体表皮肤按十二经脉的循行分布而划分的区域,是经络系统的重要组成部分,可以反映经络的疾病状态,反之通过刺激皮部也可以调理经络、治疗疾病。中医认为,人体的卫气就主要在皮肤、分肉之间,有温煦机体、抵御外邪的作用,故浅刺皮部可以调节卫气,增强抵抗外邪的能力。

揿针属于传统针法里面的浮刺和浅刺,其作用是给皮部穴位以微弱而较长时间的刺激,以达到防治疾病的目的。

浅刺是通过调节卫气,激发机体卫外功能,达到治病的目的。留针的目的则在于候气或者调气,皮内针通过长时间的刺激,静以久留,最终达到气血和调,阴阳平衡。

因皮肤层散布着丰富的皮神经末梢,揿针疗法通过刺激神经末梢,使其神经兴奋后沿相应的神经传导通路到中枢神经系统——脊髓和大脑,从而激活神经系统调节,通过内源性物质,经神经-内分泌-免疫复杂网络调节功能整合后发挥对靶器官的调节治疗作用。

理论依据

皮部理论:基于经络的“皮部”理论,指体表的皮肤按经络循行分布部位的分区,是十二经脉功能活动反映体表的部位,也是络脉之气散布的所在,各经皮部就是该经在皮肤表面的反应区和该经需养的皮肤区域。

卫气理论:《灵枢·本输》:“审察卫气,为百病母,调其虚实,虚实乃止”。卫气行于人体肌肤体表,皮内针就是基于卫气理论,通过刺激人体浅表部分,调节卫气,激发机体卫外能力,达到治疗疾病的目的。

动态留针:《素问·离合真邪论》:“吸则内针,无令气忤,静以久留”。留针的目的在于侯气或者调气,增加了机体局部的自身协调、血循修复,调整经络脏腑功能,最终达到气血和调,阴阳平衡。

注意事项

在较炎热的天气下可留置2-3天,较凉爽的天气下可留置3-7天;

揿针留置期间可每天自行按压3-5次以加强对腧穴的刺激,增强治疗效果,到时自行取下即可,无需特殊处理。

揿针留置期间可正常洗澡,揿针部位不宜用手或毛巾平搓,沐浴后轻轻擦干即可;

埋针处不宜用水浸泡。夏季多汗时,要检查埋针处有无汗浸、皮肤发红等。若埋针处发红、疼痛,有感染现象立即取针,必要时给予外科包扎处理。

如有翘边的状况需立即取下,以防小儿用手摩擦导致皮肤刮伤,或误食。

禁忌症

揿针只及皮下不达深层,因此不会伤及脏腑、神经干及大血管,是各类针法中最安全的之一。

除可单独用于常见疾病外,亦可作为普通针刺的延伸治疗,与针灸适应症相同。在生活节奏日益加快的现代社会中,揿针已成为一种既能提高疗效,又能降低就医成本的针灸治疗技术。

|

|